Deux personnages sont assis, face à face, sur les gradins en pierre d’une arène, l’un côté ombre, l’autre côté soleil. La lumière est violente au début puis tourne lentement jusqu’à la pénombre, de telle sorte que l’on ne les distingue, pour ainsi dire, jamais. Leurs voix sont presque couvertes par un mélange de cris et par le ressac de la mer que l’on n’aperçoit pas. Il faut tendre l’oreille pour les entendre. Au centre de l’espace, un torero attire dans les plis de sa muleta un toro que lui seul sait voir.

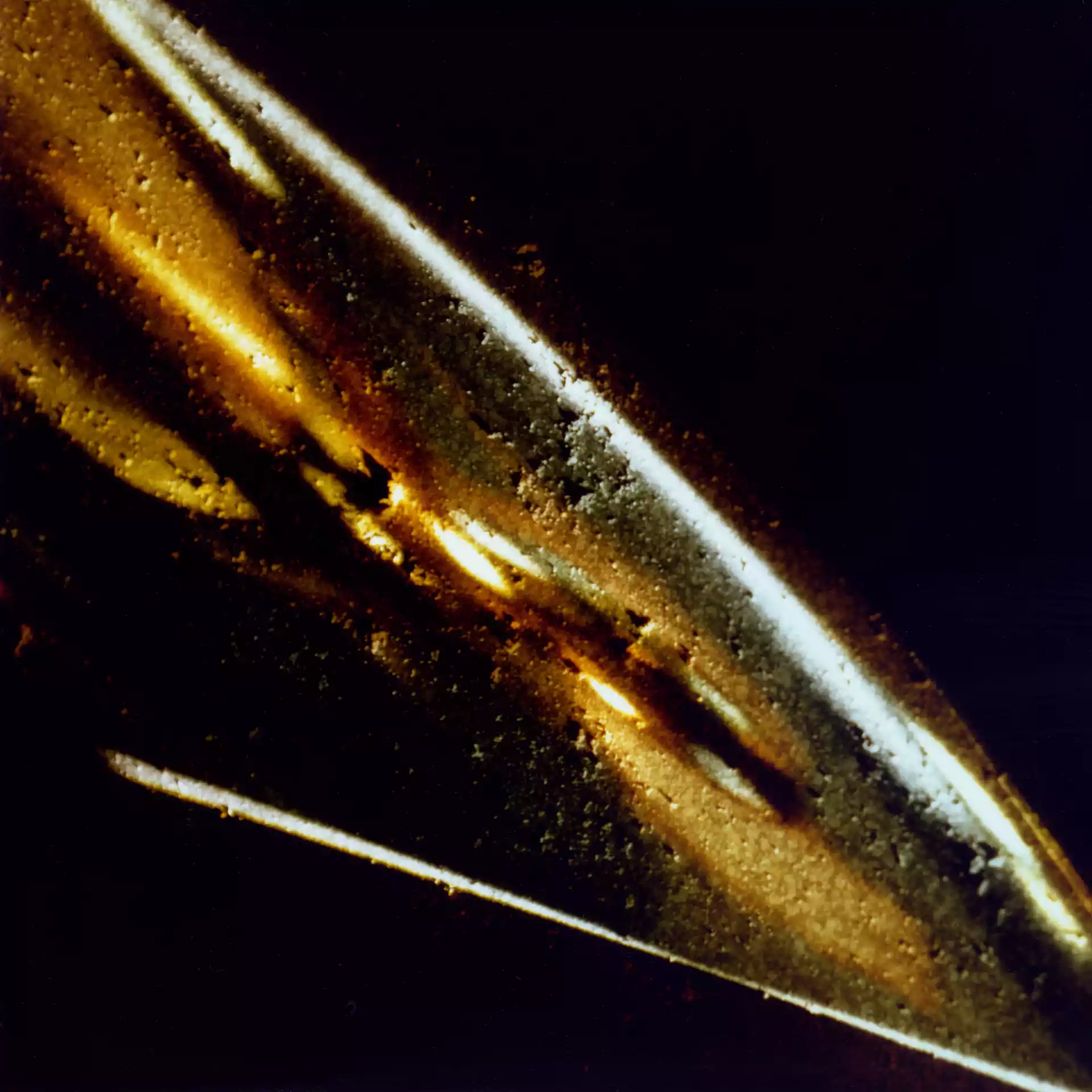

REGARDEZ CE MOUVEMENT. IL INVOQUE L’ABSOLUE PURETE.

Oui, c’est un mouvement nu qui porte l’homme et la bête au-delà d’eux-mêmes. C’est l’inconnu paré des couleurs aveuglantes de l’apparence d’un soleil.

LA LUMIERE EST SI SOUDAINE. ON DIRAIT QU’ELLE EPROUVE LA NAISSANCE DU MONDE ET LE LIBERE DE SON INTERMINABLE ATTENTE.

Elle semble aussi révéler définitivement le côté obscur. Elle est la violence nécessaire pour que l’homme soit réellement incarné.

ON A LE SENTIMENT DE VOIR LA COULEUR DU TEMPS.

C’est une monotonie magique, en effet, qui nous est ainsi donnée. Et l’homme s’y déplace dans un décor qu’il n’a pas vraiment choisi.

AU MOINS, AINSI, IL DECOUVRE, PUIS CONNAIT, LE LIEU D’OU IL PEUT ATTENDRE CE QUI L’ANEANTIRA.

Non, on attend toujours ailleurs, autre chose, une langue de marin, par exemple, une langue de tempêtes, de sextant, une langue qui indique le presque rien. Une langue qui abolit tous les savoirs. L’eau bouge doucement autour de l’île, cela s’appelle la marée, ou on dit le clapot, le ressac. Le ciel est vague, sans aucune légèreté, dans l’air le jour se fait et se défait. Le temps est la chose la plus froide, la plus abandonnée aussi. Le plus difficile, c’est la durée. La photographie, il me semble, paraît toujours sans passé, sans histoire.

LES ALBUMS DE FAMILLE, RESSEMBLENT POURTANT SOUVENT A DES CERCUEILS A SOUVENIRS .

Ca ne signifie pas l’histoire. Le sens n’est pas dévoilé, jamais. C’est ici la nudité absolue du graphisme, crûment dévoilée, comme le corps du photographe s’expose, au point de rupture, au bord même de n’être pas. La couleur ainsi entraîne vers ce fond de lumière qui découvre l’universel, l’inachevé, l’abîme, l’énergie qui ne veut pas du vide. C’est elle qui empêche de tomber. La sobre rigueur, le pur tracé, nous rendent indivisible, en quelque sorte ne nous laissent pas nous réfracter.

MAIS PARFOIS L’ON SE PERD…

Oui, parfois. En mer par exemple, le sextant abandonné aux vagues, il est facile d’oublier le monde, de ne plus croire, tant les variations de lumière, de temps, sont infimes, à la terre. Mais le marin ne s’égare vraiment jamais, sauf à le désirer, tant sa voile ne saurait le laisser errer en vain de crêtes en creux, de nuit en jour, sans répit. Le bateau c’est le rythme même, et les cartes marines ne représentent pas, comme on le croit souvent, d’immenses étendues vides. Les vagues sont certes folies primitives, mais leur mouvement est la preuve de la durée, de l’énergie, c’est le contraire du hasard.

MAIS ON PEUT SE PERDRE SUR TERRE…

Partout, sans doute, mais on reste à l’orée le plus souvent des improbables déserts, ou forêts. Seuls, les vrais sauvages savent se perdre dans le monde. Les humains sont souvent trop bien élevés pour avoir une idée même des trésors de la sauvagerie. Ils croient au pistolet, au fusil, à la mitrailleuse, au canon, à la bombe, pas à l’épée, au couteau ou à la flèche qui n’embarrassent pas ne s’épuisent pas, sont toujours prêts à affronter le pire.

LE PIRE, N’EST-CE PAS LA PERTE DU REEL ?

Par exemple. Le réel, cette soudaine foudre qui nous touche, nous dépossède de nous même. Mais pas seulement…le pire est pire que le réel, c’est une stupeur qui immobilise au bord de la lumière. On ne peut passer de l’autre côté, c’est sans retour. Se perdre en mer est une plaisanterie, se perdre dans les détours de la mappemonde est définitif, sans recours, personne ne vous entend vous égosiller, on est dans le silence de l’oubli.

ON SE LAISSE ATTEINDRE PAR UNE SORTE DE MELANCOLIE…

Mélancolie ? Comment dire cette perte, ce paysage fermé, cette porosité du monde, cette énigme, cette malédiction, cet abîme sans fond qui nous soumet à l’anonyme, à l’inéluctable…Le monde est ouvert dans la sphère. Il faut se pencher pour continuer à vivre.

OUI, IL FAUT SE PENCHER POUR CONTINUER A VIVRE .

Simultanément, les deux personnages se lèvent et s’éloignent, chacun dans une direction opposée . Seul, le matador de toros persiste à citer la bête dans cette lumière de commencement du monde.

CLAUDE CHAMBARD 1994