Des flocons rouges tombent sur Tokyo. Ils ressemblent à tous les flocons du monde excepté le fait qu’ils sont rouges. Leur couleur tranche sur le gris sombre du ciel et le gris triste des rues. Ma mère s’agite dans l’appartement. Chaque petit désordre, le moindre accroc dans sa vie répétitive la panique.

— C’est à cause de la pollution ! piaille-t-elle. On a tellement déréglé le climat que, maintenant, le pire arrive. Emiko, ferme la fenêtre, c’est peut-être toxique !

Je continue à fixer les flocons. Je murmure :

— C’est le ciel qui a ses règles.

Ma mère se précipite sur moi et me gifle. Le bruit est fort mais je rougis de colère, pas de douleur.

— Je t’interdis de dire des saletés pareilles ! s’écrie-t-elle.

Je me frotte la joue sans répliquer. Je viens d’avoir dix-sept ans et elle me traite comme si j’en avais six. Quelque chose monte subitement en moi. Je veux protester mais les mots ne viennent pas. J’attrape le roman posé sur la table et je le jette par terre de toutes mes forces. La reliure craque, des pages s’abîment et ma mère recommence à crier.

Dans mon lycée, tout a changé. En fait, disons plutôt que tout y est comme avant mais que c’est moi qui voit les choses différemment. Quand je regarde les garçons, je me sens différente. Surtout Masao. J’adore sa façon d’arborer l’uniforme du lycée. Pour les filles : veste noire, jupe courte à carreaux verts, longues et épaisses chaussettes blanches et chaussures vernies avec une boucle sur le côté. Pour les garçons : vêtements noirs de la tête au pied. Les boutons dorés de leur veste à col à la chinoise sont ornés du chrysanthème impérial. L’administration déguise les filles en poupées et les garçons en petits soldats. Seul Masao est différent, fantassin rebelle qui ose discrètement rompre l’alignement. Il connaît mille astuces pour adoucir la rigueur de sa tenue. La ceinture de son pantalon penche, il a élargi le col de sa veste en tirant dessus et il a passé ses chaussures au micro-ondes. Du coup, elles sont toutes fripées parce que la matière qui imite le cuir a un peu fondu. Je trouve ça génial. J’aimerais passer ma vie au micro-ondes.

Masao est dans la même classe que moi. J’aurais dû m’asseoir à côté de lui en début d’année. Je n’y ai pas pensé. Maintenant, je n’ose plus. Tout le monde s’en apercevrait et se moquerait de moi. J’en mourrais de honte. J’en mourrais tout court. Le prof trace des idéogrammes au tableau. Moi, du coin de l’œil, j’observe Masao et la chaise vide à côté de lui. Si je m’étais assise là, je le connaîtrais mieux, c’est certain. Nous serions amis. Serions-nous plus encore ? Serais-je alors quelqu’un d’autre ? La chaise vide ne me répond pas. Je la déteste. Et moi aussi je me déteste. La craie continue à crisser.

Quand je rentre du lycée, je suis fatiguée. Les cours, l’interminable trajet en métro pour regagner mon immeuble de banlieue, ma vie : tout m’épuise. Ma mère ne travaille pas. Nous vivons grâce à la pension alimentaire que nous verse mon père. Il l’a quittée il y a longtemps et il vit à Sapporo, dans l’île d’Hokkaido, avec une femme plus jeune. Pour mon anniversaire, il m’a offert un lecteur DVD et dix films américains. C’est lui qui aime les films américains. Il ne viendra même pas les regarder avec moi. Nous ne nous voyons jamais. Il dit qu’il est désolé mais qu’il a trop de travail et qu’il habite trop loin.

Je suis encore sur le perron lorsque ma mère marche à ma rencontre. Elle me sourit. Elle est tendue, je le vois bien.

— Emiko, tu as sûrement eu une dure journée. On va passer une super soirée toutes les deux… Je vais préparer des tempuras de crevettes et ensuite, on ira au ciné.

— Non.

Ma mère se force à paraître plus joyeuse encore.

— Tu préfères qu’on aille au restaurant ? Ce n’est pas très raisonnable mais on peut se le permettre.

— Non.

Son visage se décompose.

— Pourquoi ? Tu veux qu’on aille se promener dans Shinjuku ? Tu te souviens de ces salarymen complètement ivres qui voulaient nous offrir du saké ? Qu’est-ce qu’on avait ri !

— Non, non et non ! J’ai passé l’âge de sortir avec toi !

— Tu as passé l’âge d’avoir une mère, aussi, peut-être ? s’exclame-t-elle.

Elle me fait des reproches, me propose d’aller flâner dans Ginza, me parle des critiques des films qu’elle voulait m’emmener voir… Je m’enfuis dans ma chambre. Cela me culpabilise de la faire souffrir mais pourquoi ne me fiche-t-elle pas la paix ? Qu’elle se trouve des amis et qu’elle aille au ciné avec eux ! Elle crie, maintenant. Je m’enferme à clé. Sa voix me parvient encore, même depuis la cuisine, affaiblie. Ne se taira-t-elle donc jamais ? Je veux le silence ! Elle continue. Elle me traite d’ingrate, elle dit que nous aurions pu aller manger des glaces dans Shinjuku mais que, si je préfère bouder, c’est que je suis une idiote… Pourquoi est-ce que Masao ne me téléphone pas pour m’inviter au cinéma ? J’aimerais qu’il plonge sa langue dans ma bouche. Le téléphone ne sonne jamais. Parfois, je le porte à mon oreille pour m’assurer qu’il n’est pas tombé en panne. Il fonctionne. Le seul bruit qu’il soit capable d’émettre, c’est ce bourdonnement dans mon oreille.

La première fois que j’ai eu mes règles, j’avais quatorze ans et demi. C’était tard, toutes mes copines les avaient déjà. J’étais à la maison. Ma mère s’est mise à crier, comme toujours, et elle m’a conduite aux urgences. Elle a raconté au docteur que j’avais sûrement été violée ou que j’avais une maladie. On m’a examinée. C’était très désagréable. Puis le médecin a dit gentiment à ma mère que j’avais mes règles. Dans ses yeux, on voyait bien qu’il la prenait pour une idiote. Ma mère refusait de voir mes flocons rouges.

Aujourd’hui, il a plu toute la journée. Je déteste la pluie. C’est un jour de pluie que ma mère a failli mourir. C’était peu de temps après le début de mes règles. Depuis peu, je pense qu’il y a un lien. Je suis rentrée de classe. J’ai ouvert avec ma clé. Je ne me suis pas inquiétée de ne pas la voir. J’ai cru qu’elle était sortie pour faire des courses. Je suis allée travailler dans ma chambre. Au bout d’un moment, j’ai voulu me rendre aux toilettes. Elle était allongée sur le carrelage de la salle de bains, dans le coma. Son visage était blanc. Son vomi souillait ses longs et beaux cheveux noirs. Par terre, il y avait plusieurs tubes de comprimés vides, des verts et des bleus. Je me suis précipitée sur elle et j’ai soulevé sa tête. Ses cheveux ont glissé, recouvrant son visage comme un rideau noir. Je me suis mise à hurler sans discontinuer, en pleurs. Je la secouais. Des gens ont appelé la police. Personne ne devrait jamais découvrir quelqu’un dans cet état.

Je rentre dans ma chambre et je me fige. Mes peluches. Ma mère les a réinstallées. Encore. Avant, j’adorais les peluches. J’en possède plus de cinquante. Jusqu’à la semaine dernière, elles étaient alignées le long des murs, sur la moquette, sur une table et sur le rebord de la fenêtre. Je ne les veux plus. Deux fois, je les ai toutes enlevées et, deux fois, elle les a toutes redisposées, exactement à leur place. Les peluches m’encerclent comme dans un jeu de go dont je serais l’unique pion adverse…

La sonnerie du réveil tinte faiblement mais suffisamment pour me tirer du sommeil. Il est trois heures du matin. J’ai réglé la tonalité au minimum pour ne pas réveiller ma mère. La lune éclaire ma chambre. Mes peluches me font peur. Elles me paraissent hostiles. Maintenant, elles me haïssent. Elles estiment que je les ai trahies en voulant les abandonner. Elles ricanent parce qu’elles ne vont pas me lâcher comme ça. Mon ourson affiche un air méprisant, Mister Rabbit me défie du regard, les trois pantins me raillent… Je les aimais tant, autrefois. Quelque chose s’est cassé. Si je serrais une nouvelle fois mon poisson contre mon cœur, il ne me consolerait pas, il m’étoufferait. À pas de loup, je file à la cuisine et je reviens. Les peluches voient le couteau et c’est la panique. Je devine leurs murmures indignés et effrayés. La lame est immense. Elle luit. On dirait qu’elle est imprégnée de jus, celui de la lune, comme si je m’étais taillé une portion dans cette grosse orange blanc argenté. Ma mère cuisine tout le temps et elle utilise des tas de couteaux différents. Je suis sûre que, si Masao se trouvait avec moi, il trouverait l’idée aussi marrante que celle de détruire ses chaussures au micro-ondes. Mais si Masao était là en ce moment, je n’aurais pas besoin de faire cela. Nous ferions l’amour. J’enfonce brutalement la lame dans le ventre de mon ourson. Elle le perce de part en part. Je l’éventre, je lui vide les entrailles — rembourrage jaune au contact rêche — et je l’achève en le décapitant. Mister Rabbit subit le même sort et ses oreilles tranchées vont atterrir piteusement sur les jambes des autres lapins pour leur donner une idée de ce qui les attend. Je démembre les trois pantins, je crève les yeux en bouton des souris, je hache mes chats… Sous le fil de la lame, les tissus cèdent et le rembourrage jaillit, hémorragies de coton. Peu à peu, ma moquette se couvre de débris. Ma chambre est mon champ de bataille. Les corps, amputés, vidés et lacérés, s’accumulent en une pile dérisoire. C’est à la fois très drôle et désespérant.

La journée au lycée se passe très mal. C’est presque insupportable. Notre professeur de mathématiques, monsieur Tanada, débute son cours, puis annonce qu’il nous prie de l’excuser mais qu’il est malade. Il file alors aux toilettes, comme si tarder l’exposait à répandre ses intestins sous nos yeux. Pauvre merdeux de psychosomatique ! Ou tu fais cours, ou tu es malade mais tu choisis : tu ne fais pas les deux en même temps. Quand un prof est absent, on nous colle un surveillant et nous révisons nos leçons en silence en attendant le prochain cours. Mais quand monsieur Tanada nous laisse en plan, comme ça, nous sommes livrés à nous-mêmes. Il ne faut jamais laisser des adolescents livrés à eux-mêmes, c’est dangereux. On ne t’a pas appris ça et tu es prof, minable con de Tanada ? ça attaque très fort. Kyôko, l’allumeuse de la classe, se joint aux garçons. Elle frôle Masao et s’asseoit à ses côtés. J’espère qu’elle ne s’intéresse pas à lui. Sale pute. Akiko s’approche de moi et me chuchote :

— Tu sais quoi, Emiko ? Il paraît que Kyôko a couché avec Shigéo.

Parfait, formidable, hourra ! Kyôko, continue à faire tout ce que tu veux avec Shigéo.

— Et toi, tu l’as déjà fait, Emiko ?

Non, je ne l’ai jamais fait ! J’en ai marre de ces conversations stupides et agressives où toutes les vierges sont obligées de sous-entendre qu’elles ont couché avec un garçon pour éviter à tout prix que le lycée entier se foute d’elles. Je suis vierge, et alors ? Si Masao veut bien de moi, j’accepterai qu’il me fasse tout ce qu’il voudra.

— Tu ne le connais pas, je réponds. Et puis, c’est fini depuis l’été.

Akiko rougit. Cela doit l’exciter.

— Tu l’as pris dans ta bouche ?

Pauvre idiote qui est aussi pucelle que moi et qui nous parle de son “Tôru” que personne n’a jamais vu et qui est soi-disant cadet dans une académie militaire. Eihi se penche vers nous, troisième conspiratrice. Elle nous raconte que Kyôko se prostitue, qu’elle drague des salarymen sur leur portable et qu’elle leur donne rendez-vous dans des love hotels. Akiko et Eihi se mettent à essayer de deviner combien paie un salaryman pour coucher avec une fille de dix-huit ans. Trente mille yens ? Cinquante mille s’il est vieux ? Sexe et argent, sexe et sexe. Mon supplice s’éternise le temps que se vident définitivement les boyaux de monsieur Tanada.

Je ne suis pas pressée de rentrer chez moi. Ma mère va me piquer la crise de nerfs du siècle. J’espère qu’elle a passé des heures à aspirer les débris de mes peluches. Je traîne dans Shinjuku. Je contemple les enseignes lumineuses qui égayent la nuit. J’imagine que Masao se tient près de moi. Ma vie est laide, les panneaux multicolores sont sublimes.

Je rentre à la maison. Ma mère n’est pas en colère. Par contre, elle est encore plus angoissée et empruntée que d’habitude. Elle parle sans arrêt. Son flot de paroles me donne mal à la tête. Je ne réagis qu’à un fragment de son discours.

— Je ne suis pas fâchée à cause de ton caprice, je…

— Quel caprice ? je hurle. Je suis trop âgée pour faire des caprices ! Je ne suis plus une petite fille.

Ma mère en a les larmes aux yeux.

— Qu’est-ce qui t’arrive, Emiko ? Tu as changé…

— Bien sûr que j’ai changé puisque je suis devenue une femme.

— Tu es beaucoup trop jeune, tu auras bien le temps plus tard…

— Pourquoi est-ce que tu ne t’es jamais remariée ?

Ma mère sombre immédiatement en plein désarroi. Aussitôt touchée, aussitôt coulée.

— Tu es folle, tu ne rends pas compte de ce que tu dis…

— Pourquoi tu n’as pas un ami ? Un amant ? Un second mari ? Tu aurais pu, pourtant. Tu es jolie. Le mois dernier, dans cette épicerie, ce type qui s’est mis à te conseiller sur les glaces… Il était gentil, mignon, soigné et il te draguait. Pourquoi est-ce que tu t’es montrée si désagréable avec lui ?

— Tais-toi ! Les hommes ne valent rien ! Tu ignores tout de ces sujets !

— C’est à cause de toi si je ne sais pas de quoi je parle !

Je file dans ma chambre. Derrière moi, ma mère s’effondre. Elle sanglote comme une gamine. Elle me supplie.

— Ne m’abandonne pas, Emiko. Tu es ma petite fille chérie…

Dans ma chambre, les peluches sont à nouveau là. Elle en a racheté certaines à l’identique, rapiécé d’autres que je n’avais pas assez écharpées et ajouté de nouvelles pour remplacer les irrécupérables dont les modèles ne se vendent plus. Je me sens défaillir. Une question m’assaille. Que devient une chenille qui s’est enfermée dans son cocon mais qui est empêchée de se changer en papillon ? Puisqu’il lui est impossible de demeurer chenille, puisqu’elle ne peut enrayer le processus de transformation de son corps, qu’advient-il d’elle ?

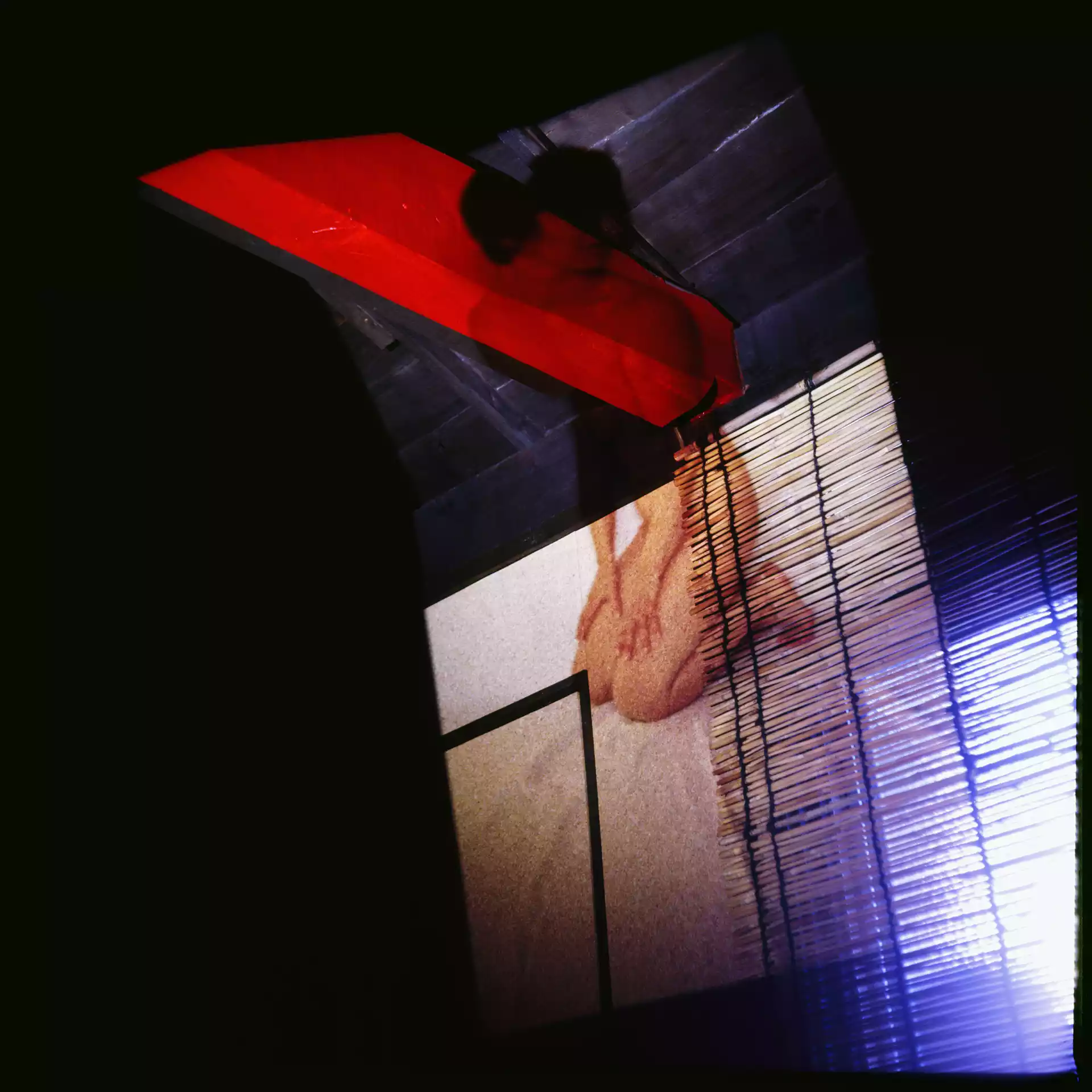

Mes peluches se mettent à bouger ! Je me dis que c’est impensable ! Mais elles s’esclaffent et leur rire ressemble étrangement au mien, comme s’il en était l’écho déformé par l’agressivité. Mon enfance est là qui me fixe avec ses innombrables yeux qui clignent par intermittence. Cette part de moi dont je veux me débarrasser s’est réfugiée dans toutes ces peluches. Elles affichent leur colère et me bombardent de railleries. Elles m’accusent de les avoir trahies, bafouées. Je leur crie que je veux seulement exister, mais en étant différente. Leur hilarité s’amplifie encore, elle est comme mille verres de cristal qui se brisent en même temps. Je les supplie de se taire. Je sais que, si je parviens à leur dire qui je suis devenue, je les arrêterai, ou au moins je les tiendrai à distance. Mais la réponse ne vient pas. Plus enfant, pas adulte : à quoi me raccrocher ? Elles se moquent de moi de plus belle. Mister Rabbit est le plus odieux et les trois pantins m’insultent avec dérision. Elles se mettent en mouvement. Elles avancent vers moi, foule miniature qui veut me lyncher. Elles marchent, sautent, gambadent, courent, trébuchent, rampent… Leur progression est indescriptible : maladroite, ridicule, effarante, effrayante… Je les roue de coups de pied, j’en projette à l’autre bout de la pièce, faisant un carnage de pacotille dont les victimes se relèvent aussitôt avec gaieté. Elles s’agrippent à mes jambes, s’y amassent par grappes. Contact insupportable de ces tissus soyeux. Tout bascule. La partie droite du plancher se précipite vers le plafond. Les peluches se tordent, comme déformées par une loupe. Par la fenêtre au cadre qui gigote, j’aperçois les immeubles qui ondulent comme des serpents. La nuit est une eau brutalement aspirée par un siphon. Le monde perd sa réalité, sa trame se disloque. Je chancelle. Mes phalanges se séparent les unes des autres, s’arrondissent et se mettent à flotter dans la pièce comme des gouttes de liquide en apesanteur. Mon corps continue à se morceler comme un puzzle. Je hurle d’effroi. De toutes mes forces, je donne un coup de poing dans le mur et la douleur, stupéfiante, me restitue ma main, intègre. Je ne parviens presque plus à respirer. Les oreilles de Mister Rabbit s’allongent démesurément et brassent l’espace, les souris enflent sans fin et de manière disproportionnée, les pantins s’étirent, le ventre d’un ours se couvre de cloques, Grenouille, de plus en plus bouffie, est maintenant plus grande que moi… Mes peluches se changent en monstres. Elles envahissent la pièce. Je me précipite sur la fenêtre et l’ouvre à la volée. Je voulais les jeter mais elles sont plus fortes que moi et ce sont elles qui me poussent dans le vide.

ARMAND CABASSON – 2007